Escrito por: Aravella Calle Lázaro comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ayacucho: Cuando el arte se convierte en memoria

Desde tiempos ancestrales, el arte ha sido una de las formas más profundas de expresión de las comunidades peruanas. A través de sus distintas manifestaciones, los pueblos plasmaron su cosmovisión, su relación con la naturaleza y, sobre todo, las emociones y experiencias que marcan su vida cotidiana.

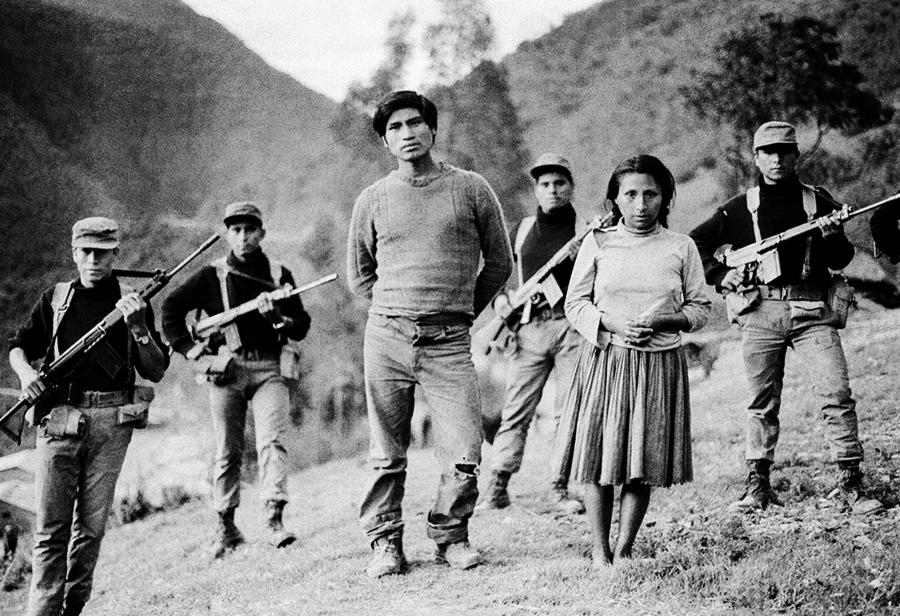

En ese sentido, el arte se convierte no solo en un medio estético, sino también en un lenguaje de memoria, capaz de capturar el dolor, la esperanza y la resistencia de quienes lo crean. Ayacucho, una ciudad reconocida por su enorme riqueza cultural y artística, encarna de manera única esta dimensión del arte como testimonio. En esta región, los artesanos no solo elaboran piezas de admirable belleza, sino que, a través de ellas, relatan las historias de su comunidad: celebran su identidad, pero también recuerdan las heridas que dejó la violencia. Durante el Conflicto Armado Interno (1980–2000), Ayacucho fue el epicentro del dolor y la resistencia. Allí comenzó el conflicto, y su población, mayoritariamente quechua hablante, sufrió con mayor crudeza los asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados (Moraña, 2012). Sin embargo, la violencia no se vivió de manera uniforme. Las comunidades ayacuchanas, históricamente marginadas, enfrentaron la guerra desde una posición de desigualdad y exclusión.

En este contexto de violencia, el arte adquirió un nuevo significado: dejó de representar únicamente las tradiciones festivas o religiosas y pasó a convertirse en un instrumento de denuncia, de sanación y de reconstrucción colectiva. De esta manera, el arte ayacuchano se transformó en una forma de resistencia silenciosa frente al olvido, una manera de exigir justicia desde los colores, las texturas y las imágenes que conservan la memoria viva de un pueblo que se negó a desaparecer.

Manifestaciones

- Retablo ayacuchano

El retablo ayacuchano, una de las expresiones más representativas del sincretismo cultural y religioso del Perú andino, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, experimentó una profunda metamorfosis durante el Conflicto Armado Interno (CAI, 1980–2000). Lo que en sus orígenes fue un arte ritual y costumbrista, se transformó en un documento etnográfico y vehículo de memoria y protesta, en respuesta a la violencia política que devastó la región.

El retablo ayacuchano tiene su origen en la época colonial, influido por las llamadas “Capillas de Santero” o “Cajas de San Marcos”, pequeños altares portátiles que los misioneros españoles empleaban en la evangelización de comunidades indígenas. Los artesanos locales reinterpretaron este objeto, incorporando elementos de su cosmovisión andina, dando lugar al “sanmarco”, antecesor del retablo contemporáneo. (Díaz, 2016)

Tradicionalmente, los retablos representaban escenas religiosas y ganaderas, organizadas en dos niveles: el superior, el Hanaq Pacha o “mundo de arriba”, donde habitaban los santos; y el inferior, el Kay Pacha o “mundo terrenal”, donde se plasmaba la religiosidad popular y las fiestas campesinas, como las herranzas o marcación del ganado. (Gascon, 2001)

Con el estallido del conflicto armado en los años ochenta, el retablo se convirtió en una “forma política de arte”, un espacio donde la denuncia y la memoria sustituyeron al mito y la devoción (Gascon, 2001). La violencia, la represión y la resistencia campesina se transformaron en temas centrales, otorgando a los retablos un nuevo carácter testimonial y crítico. El retablo ayacuchano, que alguna vez celebró Santos y festividades; se convirtió en un archivo material del horror y la resistencia. Su evolución sintetiza el tránsito del arte popular hacia una función ética y política, donde cada figura modelada y cada escena representada son testimonio del trauma colectivo en una época de represión y violencia. Su existencia desafía el silencio institucional y reafirma el poder del arte como espacio de resistencia frente al olvido.

- Tablas de Sarhua

Las Tablas de Sarhua constituyen una de las expresiones artísticas populares más potentes y conmovedoras surgidas en el contexto del Conflicto Armado Interno (CAI) en el Perú. Provenientes de la comunidad quechua hablante de Sarhua, en la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho), estas pinturas sobre madera se convirtieron en un lenguaje visual de denuncia, memoria y reconstrucción colectiva, donde el arte cumplió un papel testimonial frente a la violencia y el silenciamiento. (Gonzales, 2015)

Este arte adquirió relevancia no solo por su valor estético y cultural, sino también por su carga política y el debate que suscitó en la esfera pública, convirtiéndose en símbolo de las tensiones entre memoria, justicia y poder en el Perú postconflicto.

Entre 1990 y 1992, los artistas sarhuinos residentes en Lima produjeron la serie más emblemática del periodo, titulada Piraq Causa (en quechua, “¿Quién es causante?”). Esta obra colectiva constituye una crónica visual del horror vivido entre 1980 y 1983, etapa conocida por los pobladores como los “tiempos del peligro” (González, 2015). Esta serie retrata incursiones militares, ataques senderistas, ejecuciones, desplazamientos y resistencias comunitarias, en escenas donde los artistas actúan como testigos oculares de la violencia. Como explica la antropóloga María Eugenia Ulfe, el carácter testimonial de estas obras les otorga una profunda autoridad moral y realismo simbólico.

Las tablas reflejan una postura abiertamente antisenderista, al representar a los subversivos bajo la palabra quechua onqoy (enfermedad), enfatizando que su presencia trajo destrucción y muerte. Frases como “Viva el Perú. Viva la caída de Abimael. “Viva la gloria” acompañan escenas que celebran la pacificación, mientras otras muestran saqueos, asesinatos y la angustia de las comunidades atrapadas entre dos fuegos (Gonzales, 2015). De esta manera, las Tablas de Sarhua combinan denuncia, memoria y reivindicación social, utilizando la pintura como un medio para preservar la historia y exigir justicia.

Las Tablas de Sarhua no solo son obras artísticas, sino documentos vivos de resistencia cultural, testimonios que desafían el silencio institucional y exigen un reconocimiento pleno de la verdad histórica.

- Museo de la memoria

El Museo de la Memoria “Para que no se repita”, impulsado por la Agrupación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), constituye un espacio fundamental en la construcción de la memoria histórica del Conflicto Armado Interno (CAI). Situado en la ciudad de Ayacucho, epicentro de la violencia política, este museo aborda el trauma desde la perspectiva de las víctimas quechuahablantes de la sierra sur central, convirtiéndose en un lugar de memoria y resistencia frente al olvido.

Inaugurado en 2005 y gestionado por las madres de ANFASEP, el museo articula arte, testimonio y denuncia. A través de objetos, retablos, murales e instalaciones, las madres narran su historia y la de sus familiares desaparecidos. Lejos de buscar un discurso estético o académico, la muestra se construye como una representación directa del dolor, una forma de enunciar —con imágenes, materiales y objetos— lo que las palabras no siempre pueden expresar. (Díaz, 2016)

La estética predominante del museo es realista, explícita y directa, una elección que responde al largo proceso de negación y estigmatización que sufrieron las víctimas del conflicto, especialmente aquellas provenientes de zonas rurales. En este sentido, el arte en el museo cumple una función testimonial y política: legitimar la voz de quienes fueron históricamente silenciados.

El contenido gráfico de las piezas no busca provocar morbo, sino reivindicar la verdad de los hechos. Las madres de ANFASEP insisten en que “esto nadie nos ha contado, nosotros lo hemos vivido” (Díaz, 2016). Así, el museo se convierte en un acto de resistencia simbólica, donde el dolor se transforma en una exigencia de reconocimiento y justicia. Como señalaron sus fundadoras, la exposición “no muestra ni la mitad de lo que se vivió”, subrayando la imposibilidad de representar plenamente el horror, pero también la necesidad de hacerlo visible.

El museo también emplea instalaciones tridimensionales y murales para intensificar la experiencia sensorial y emocional del visitante. Una de las más impactantes es la sala de torturas, que reproduce a escala real un cuarto de detención inspirado en el cuartel Los Cabitos. Las figuras —un militar y un campesino— representan las escenas de tortura relatadas por los sobrevivientes. Del mismo modo, la réplica de las fosas comunes recuerda el hallazgo de restos humanos en las alturas ayacuchanas, evocando la espera interminable de las familias que aún buscan a sus desaparecidos.

En el exterior, los murales del museo actúan como una extensión del testimonio. Las paredes muestran escenas explícitas de asesinatos, desplazamientos y violencia sexual. Una imagen particularmente significativa es la de tres piernas cercenadas con botas militares, símbolo de la brutalidad del conflicto y de la deshumanización de sus víctimas. (Díaz, 2016)

El arte del museo también reside en la curaduría de los objetos cotidianos. En la sala Nostalgia, se exhiben prendas, cuadernos escolares, fotografías y elementos personales de las víctimas. Estos objetos, desprovistos de sus dueños, se convierten en símbolos de ausencia, recordando la magnitud del vacío que dejó la violencia.

Reflexiones

El arte peruano, forjado en medio de la brutalidad inefable del Conflicto Armado Interno, no fue solamente un reflejo pasivo de la tragedia, sino un instrumento vital de resistencia ética y ontológica. En un escenario que dejó más de 69,000 víctimas y sumió al país en una violencia sin precedentes, el arte emergió como el único refugio capaz de preservar la humanidad frente al horror, reconstruir una memoria histórica y cuestionar la lógica del exterminio.

La memoria convertida en símbolo es, quizá, la función más trascendental del arte surgido en este contexto. Las expresiones artísticas, lejos de idealizar la violencia, se orientaron a representar la crudeza del sufrimiento y la degradación de la condición humana, revelando la fractura moral que atravesó al país. Estas manifestaciones se consolidaron como lugares de memoria, espacios donde el pasado se ancla en el presente mediante el testimonio, la denuncia y la reconstrucción colectiva.

Las formas ancestrales, como el retablo ayacuchano, trascendieron su función ritual para transformarse en un “retablo con comentario social”, capaz de narrar el horror y salvaguardar los recuerdos dolorosos de la comunidad. Del mismo modo, las Tablas de Sarhua, explícitamente antisenderistas, fueron paradójicamente investigadas por apología al terrorismo, evidenciando que la memoria de la resistencia sigue siendo campo de disputa y censura.

En espacios como el Museo de la Memoria de ANFASEP, la estética realista y descarnada del arte se convierte en un grito visual, una interpelación directa al Estado y a la sociedad para que se entienda lo que pasó. Estas representaciones legitiman los testimonios de una ciudadanía quechuahablante históricamente silenciada, reivindicando su derecho a narrar su propia historia frente a la negación y el racismo estructural.

En última instancia, la persistencia de estas representaciones demuestra que, a pesar de los intentos de silenciamiento institucional y de la persecución de las narrativas incómodas, el arte de la memoria se mantiene como un espacio insustituible de reconstrucción ética y social. Cada manifestación artística no solo evoca lo perdido, sino que obliga a recordar, imponiendo la conciencia de que el conflicto no ha concluido mientras sus heridas sigan abiertas.

Bibliografía

Del Río Kuroiwa, S. (2016, 20 septiembre). El retablo ayacuchano: tradiciones y cambios. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/memoriagrafica/article/view/19153

Díaz, Camila (2016). Así fue cómo pasó. Nadie nos ha contado. Análisis de artefactos visuales del museo «Para que no se repita» de anfasep de la ciudad de Ayacucho. Memoria Y Sociedad, 20 (40).

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/15701

Espino Relucé, Gonzalo, & Mamani Macedo, Mauro. (2023). La representación de la violencia durante el conflicto armado interno en tres géneros musicales de la región de Ayacucho en el siglo xx. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, (74), 107-140.https://doi.org/10.46744/bapl.202302.004

González, Olga. (2015). Testimonio y secretos de un pasado traumático: los tiempos del peligro en el arte visual de Sarhua. Anthropologica, 33(34), 89-118. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122015000100005&lng=es&tlng=es

Gascón, Jordi. (2001). Violencia y artesanía en el Perú andino. En torno a un retablo ayacuchano. https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/150456

Llanos Argumanis, E. W. (2024). Reflexiones sobre las representaciones de las guerras y el Conflicto Armado Interno en el Perú (1980-2000). Aula Y Ciencia, (18). https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Aula_Ciencia/article/view/7223

Moraña, Mabel. (2012). El Ojo que Llora: biopolítica, nudos de la memoria y arte público en el Perú de hoy. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (54), 183-216. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000100008&lng=es&tlng=es

No hay comentarios