La Sentencia Provisional de 1992: Un análisis crítico de la condena a Abimael Guzmán, el Estado de Derecho y el legado de la Justicia Transicional en Perú

- La conflagración y la captura (1980-1992)

El conflicto armado interno (CAI) que asoló Perú entre 1980 y 2000 constituyó el periodo de violencia más intenso, extenso y prolongado en toda la historia de la República peruana, dejando al descubierto brechas profundas y dolorosas en la sociedad. Comprender el significado de la condena del máximo líder de la subversión, Abimael Guzmán Reinoso, requiere situar el evento judicial de septiembre de 1992 en el contexto de esta tragedia nacional y la profunda crisis institucional que vivía el país.

1.1. Contexto del Conflicto Armado Interno (CAI): La tragedia peruana

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia ascendió a 69,280 personas. La responsabilidad inmediata y fundamental de este conflicto recayó en el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que decidió iniciar la lucha armada en contra de la voluntad democrática y fue identificado como el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos, siendo responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas.

El PCP-SL se sustentó en una ideología fundamentalista y totalitaria, conocida como el “Pensamiento Gonzalo,” que desestimaba la vida humana y negaba los derechos humanos. Esta organización desplegó una violencia extrema y una crueldad inusitada, incluyendo el uso de la tortura y la sevicia como métodos para castigar e intimidar a la población que buscaba controlar. La CVR documentó la “trágica ceguera” de la dirigencia senderista, que veía clases en lugar de individuos, lo que explica su falta absoluta de respeto a la persona humana y al derecho a la vida. Las proclamas del PCP-SL, tales como “pagar la cuota de sangre” o “inducir genocidio,” revelaron un potencial genocida que se conjugaba con concepciones racistas y de superioridad, incrementando de forma extraordinaria el sufrimiento de las comunidades, especialmente las más pobres, que fueron las más afectadas por el desangre del país.

1.2. El clímax de la crisis y la respuesta autoritaria

En 1992, Perú se encontraba sumido en un clima de alta tensión social y política, exacerbado por el autogolpe de abril de ese año que instauró un régimen de emergencia. El conflicto armado había degenerado en una “guerra de mudos” donde la fuerza era la única voz.

En este contexto de caos y miedo, el 12 de septiembre de 1992 se produjo un hito histórico: la captura de Abimael Guzmán, alias “camarada Gonzalo,” junto con otros dirigentes clave (Elena Iparraguirre, Laura Zambrano, María Pantoja y Maritza Garrido Lecca). Esta detención, ejecutada por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional mediante la “Operación Victoria,” en una casa en Surquillo, fue calificada como la «captura del siglo» y significó un golpe decisivo contra el terrorismo, devolviendo la esperanza al pueblo peruano y marcando el inicio formal del proceso de pacificación.

1.3. Propósito del reporte

El objetivo de este análisis es examinar el evento judicial inmediatamente posterior a la captura—que simbólicamente se ubica en el 13 de septiembre de 1992—y el significado de esa condena expedita, contrastándola con la legalidad constitucional. Se analizará cómo este evento inicial, aunque popularmente legitimado, puso en tensión el Estado de Derecho, y cómo el posterior proceso de rectificación judicial (la justicia transicional) fue crucial para la justicia, la reconciliación y la defensa de los derechos humanos en Perú.

- El hito ilegal del 13 de Septiembre de 1992: Justicia rápida y secreta

La detención de Guzmán abrió la puerta a una respuesta judicial inmediata por parte del gobierno, que buscaba capitalizar el impacto de la captura y demostrar la eficacia de las medidas de emergencia implementadas post-autogolpe.

2.1. La instalación del Régimen Punitivo de Emergencia

El marco legal que permitió el juzgamiento de Guzmán y la cúpula senderista fue el Decreto Ley N° 25475, que formalizó el uso de tribunales militares, con “jueces sin rostro” (anonimato total), para juzgar el delito de terrorismo. Este régimen legal, en vigor desde mayo de 1992, permitió que miles de presos fueran sentenciados mediante procedimientos que, según los defensores de los derechos humanos, distaban mucho de ajustarse a las normas internacionales de debido proceso.

La celeridad con la que se actuó judicialmente buscaba reforzar la percepción de un Estado fuerte y capaz de aniquilar el terrorismo. La amplia legitimidad social que estas sentencias obtuvieron se construyó a partir del manejo gubernamental del miedo ocasionado por las acciones senderistas. Sin embargo, esta rapidez y secretismo implicaron graves deficiencias en el respeto a las garantías individuales, comprometiendo la legalidad del proceso desde sus cimientos.

2.2. La sentencia secreta y la ilegalidad fundacional

La fecha del 13 de septiembre de 1992 (el día siguiente a la captura) simboliza el inicio y la conclusión sumaria de la condena militar secreta impuesta a Guzmán. El juicio se llevó a cabo en la Base Naval del Callao, un entorno militar, por un tribunal castrense y secreto. Guzmán fue condenado por la comisión del delito de Terrorismo Agravado.

Esta condena inmediata, si bien fue la respuesta deseada por una sociedad traumatizada por la violencia, tuvo una carencia fundamental: la legalidad. Las sentencias alcanzadas bajo este sistema no lograron la legitimidad política ni la legalidad necesaria para evitar cuestionamientos posteriores. El análisis posterior demuestra que el evento del 13 de septiembre de 1992 no fue solo un acto de justicia penal, sino también un acto de consolidación política del autogolpe de abril, sirviendo como la máxima prueba de la eficacia del régimen autoritario. El gobierno de turno manipuló el fin del terrorismo para obtener réditos electorales y apoyo popular, sacrificando deliberadamente el debido proceso.

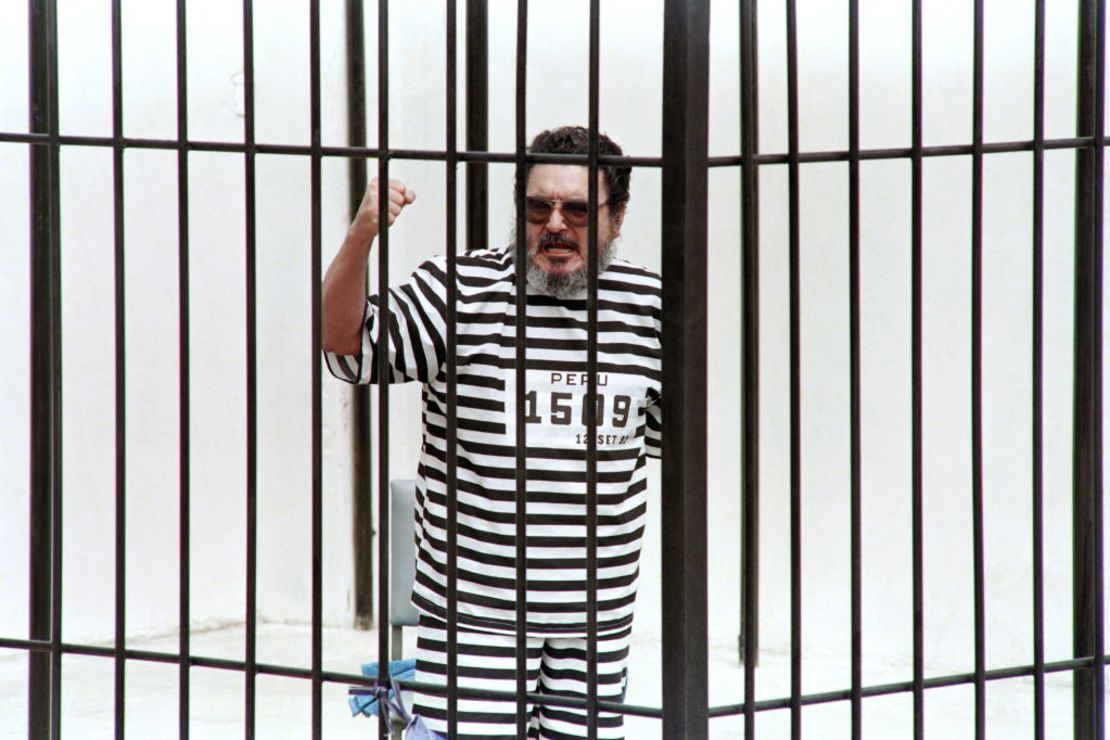

2.3. El espectáculo punitivo: El “Traje a Rayas”

Días después de la captura y la sentencia secreta (generalmente fechada el 24 de septiembre de 1992), Guzmán fue presentado públicamente en una jaula, vistiendo un uniforme a rayas de presidiario, en medio de un inmenso despliegue de seguridad. Este evento no fue un acto judicial, sino un espectáculo de poder estatal y propaganda.

El objetivo era reducir al antes intocable “Presidente Gonzalo” a un símbolo visible de la derrota terrorista. Durante su aparición, Guzmán intentó lanzar un mensaje político, declarando que estaban en un “recodo” del camino, pero el impacto simbólico de la puesta en escena prevaleció, magnificando la sensación de victoria que había generado la condena secreta. Esta presentación oficial marcó simbólicamente el inicio de la pacificación del Perú.

La complejidad del proceso judicial de Guzmán se resume en la siguiente cronología, que distingue entre el acto de emergencia de 1992 y el proceso de rectificación democrática de 2003-2008.

Cronología de eventos clave y sentencias de Abimael Guzmán (1992-2008)

| Fecha | Evento/Proceso | Naturaleza del Acto | Relevancia Judicial |

| 12 de Septiembre de 1992 | Captura de Abimael Guzmán (Operación Victoria) | Policial/Inteligencia | Fin del liderazgo visible de SL y golpe decisivo al terrorismo. |

| 13 de Septiembre de 1992 (aprox.) | Sentencia Inicial (Militar) | Juicio Secreto y Sumario | Falta de debido proceso, condena bajo tribunales militares/jueces sin rostro, ilegalidad fundacional. |

| 24 de Septiembre de 1992 | Presentación Pública del “Presidente Gonzalo” | Espectáculo de Poder Estatal/Propaganda | Símbolo de la derrota terrorista y legitimidad social del régimen de emergencia. |

| 2003-2008 | Nuevo Proceso Penal Civil (Exp. 560-03) | Juicio Democrático y Público | Reafirmación de la responsabilidad penal bajo el marco legal del Estado de Derecho. |

III. El significado para la justicia y el Estado de derecho: Legitimidad social vs. legalidad constitucional

La condena de 1992 fue una respuesta emocionalmente satisfactoria a la demanda social de castigo, pero su metodología (juicio militar secreto) sembró la semilla de su propia anulación, forzando al Perú a enfrentar las limitaciones de la justicia sumaria.

3.1. El colapso de la estrategia senderista

La captura de la cúpula fue un evento de tal magnitud que fracturó internamente la organización terrorista. Tras la condena, Guzmán abandonó casi inmediatamente la tesis del “equilibrio estratégico” y en 1993 envió cartas al presidente Alberto Fujimori, reconociendo el fin de la “lucha armada” y solicitando un acuerdo de paz.

Esta propuesta no surgió de un replanteamiento de sus posiciones ideológicas, sino que fue interpretada como un reconocimiento estratégico de la derrota militar. La CVR notó que Guzmán incluso ofreció un reconocimiento “sumamente elogioso” al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Esta postura es profundamente reveladora: un ideólogo fundamentalista que despreciaba la democracia se alineó con un régimen autoritario una vez derrotado, lo que refuerza la conclusión de que su “propuesta de paz” no fue un acto de contrición, sino un cálculo estratégico de poder. Tanto el Estado autoritario como el líder derrotado buscaron manipular los procesos de 1992 para maximizar sus réditos políticos o de negociación.

3.2. La tensión del Debido Proceso y la Rectificación judicial

El análisis crítico posterior demostró que las sentencias militares de 1992, al no garantizar el debido proceso, carecieron de la legalidad necesaria para sostenerse a largo plazo. Miles de presos, muchos de ellos acusados falsamente de terrorismo, habían sido condenados bajo las mismas leyes defectuosas.

La inconstitucionalidad de los juicios militares y la violación sistemática de las garantías judiciales fueron señaladas por el sistema interamericano de derechos humanos. Este factor forzó al Estado peruano a anular las sentencias de la cúpula senderista (incluida la de Guzmán), obligándolo a corregir su camino e iniciar un nuevo proceso penal, en un esfuerzo de justicia transicional.

La decisión de anular el juicio militar secreto, aunque generó controversia y prolongó el proceso penal, fue una medida fundamental para la defensa del Estado de Derecho en Perú. Si estas leyes antiterroristas severas se hubieran mantenido sin corrección, la ilegalidad institucional se habría perpetuado, debilitando las bases democráticas del país. La ilegalidad del juicio de 1992, paradójicamente, terminó fortaleciendo la necesidad de apegarse a los estándares internacionales.

3.3. El Valor Democrático de la sentencia argumentada

El nuevo proceso judicial, denominado Expediente Acumulado 560-03, iniciado en el fuero civil y bajo un marco legal democrático, representó un esfuerzo del Poder Judicial por “escuchar” y argumentar su fallo. Este proceso culminó en 2008 con la condena de Guzmán y la cúpula senderista a cadena perpetua por Terrorismo Agravado y crímenes de lesa humanidad.

La sentencia de 2008 adquirió una “especial significación” porque demostró que la realización de la justicia podía ser punitiva y respetar, al mismo tiempo, las garantías individuales y el debido proceso. Este esfuerzo por emitir una sentencia razonada y justificada contrastó de forma directa con la “guerra de mudos” de la década de 1990, donde solo imperaba la fuerza. La rectificación judicial marcó un punto de inflexión crucial, sugiriendo que el Poder Judicial estaba aprendiendo de la “deshonrosa experiencia pasada” y avanzando hacia una consolidación democrática.

- Derechos Humanos, reconciliación y el legado de la CVR

El verdadero significado de la condena a Guzmán, más allá del castigo penal, reside en su impacto sobre los derechos humanos y el proceso de reconciliación post-conflicto, enmarcado por los hallazgos de la CVR.

4.1. La Comisión de la Verdad y Reconciliación como marco ético

La CVR proporcionó el marco ético e histórico necesario para validar los juicios posteriores. Confirmó que el PCP-SL fue el principal violador de derechos humanos y que su sistema de dirección, incluyendo a Guzmán, tiene responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad debido a la generalidad y sistematicidad de sus prácticas.

El proceso civil posterior (2008) reafirmó un principio fundamental del Estado de Derecho: no se juzgan las ideas (el maoísmo), sino los actos concretos de terror, asesinato y crueldad. La justicia argumentada utilizó el Informe de la CVR y los instrumentos internacionales para validar la responsabilidad penal de los líderes subversivos.

El siguiente cuadro ilustra la magnitud de la violencia causada por Sendero Luminoso y la importancia del proceso de justicia que condenó a sus líderes.

Responsabilidad de Sendero Luminoso y la reafirmación de la justicia

|

Dimensión |

Datos de la CVR | Impacto de la Sentencia Legal y Argumentada (2008) |

| Víctimas Fatales | 69,280 víctimas estimadas durante el CAI (1980-2000). | La justicia penal reafirma la condena de la máxima autoridad responsable del 54% de estas muertes. |

| Responsabilidad Penal | PCP-SL fue el principal perpetrador (54% de víctimas). Crímenes de Lesa Humanidad. | La sentencia argumentada (Exp. 560-03) valida la responsabilidad penal bajo el marco legal del Estado de Derecho, utilizando el Informe de la CVR y el Derecho Internacional. |

| Legitimidad vs. Legalidad | Procesos iniciales (1992) carecieron de legalidad y garantía de derechos. |

Demostración de que la justicia punitiva puede coexistir con el respeto al debido proceso, señalando un avance democrático. |

4.2. La reconciliación incompleta: La ausencia de autocrítica

Uno de los mayores desafíos para la reconciliación en Perú ha sido la actitud de la dirigencia senderista. La condena judicial, si bien necesaria para la justicia, no vino acompañada de un proceso de contrición. La dirigencia de Sendero Luminoso se mantuvo “centralmente inconmovible” y sin autocrítica sobre su ejecutoria criminal. Las propuestas que surgieron, incluida la de Guzmán en 1993, fueron vistas meramente como “defensa legal” o la búsqueda de una “solución política” producto de la derrota, mas no de un replanteamiento moral o ético.

Esta negación sistemática del daño causado dificulta profundamente el proceso de reconciliación social. La CVR lamentó la ceguera y el fanatismo que sedujo a miles de jóvenes a un proyecto totalitario y opresor, y enfatizó la necesidad de impulsar reformas institucionales para que dichos proyectos violentos nunca vuelvan a encontrar eco en la juventud peruana. El proceso de justicia peruano ha sido exitoso en lo punitivo y lo legal (gracias a la corrección de 2008), pero permanece incompleto en lo moral y reparador debido a la persistente negación de los principales perpetradores.

4.3. El refuerzo del marco de Derechos Humanos

El compromiso inicial del Estado con la justicia rápida y secreta en 1992, al utilizar tribunales militares y negarse a garantizar el debido proceso, llevó a la vulneración del orden constitucional. Sin embargo, la posterior anulación de la sentencia militar y la obligación de realizar un juicio bajo el fuero civil y con plenas garantías (el proceso 560-03) demostraron la supremacía de los principios democráticos sobre la fuerza bruta.

La necesidad de esta rectificación forzó al Estado peruano a recurrir explícitamente a instrumentos y convenios internacionales para garantizar la legalidad. Esto marcó un precedente institucional: la ilegalidad del juicio de 1992, paradójicamente, terminó fortaleciendo la posición del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro del sistema legal peruano, estableciendo que la lucha contra el terrorismo, por extrema que sea, debe desarrollarse dentro de los límites del Estado de Derecho.

- Conclusiones y legado de la sentencia de la Cúpula Senderista

La condena de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso, un evento que se precipitó judicialmente en la atmósfera de emergencia de septiembre de 1992, es un capítulo fundamental para entender la evolución de la justicia y la democracia en Perú.

5.1. La Condena del 13 de Septiembre de 1992: Una falsa salida

El análisis histórico-legal concluye que la condena expedita de 1992 fue principalmente un acto de emergencia punitiva y de propaganda política. Si bien satisfizo la urgencia social de ver al responsable máximo del 54 por ciento de las muertes del conflicto tras las rejas, comprometió gravemente los principios del debido proceso y el Estado de Derecho, legitimando un régimen autoritario que buscaba desmantelar garantías democráticas.

El evento representó la victoria definitiva del Estado sobre el terrorismo visible, pero simultáneamente fue una derrota para la legalidad constitucional en manos del autoritarismo. La celeridad y el secretismo de la justicia de 1992 la hicieron insostenible a largo plazo.

5.2. El Legado de la vigilancia institucional

El verdadero hito para la justicia, la reconciliación y los derechos humanos no fue la sentencia militar secreta de 1992, sino el posterior proceso de rectificación que culminó en la sentencia civil y razonada de 2008. Esta sentencia, argumentada y pública, demostró que la justicia penal puede ser ejercida plenamente sin sacrificar las garantías fundamentales, señalando un avance crucial en el aprendizaje democrático del Poder Judicial.

El legado del conflicto armado interno, con sus 69,280 víctimas, subraya la necesidad de mantener la memoria histórica y la vigilancia institucional. La experiencia peruana con el juicio a Guzmán es una lección crucial: incluso frente a la amenaza terrorista más extrema, el Estado debe garantizar el debido proceso, no solo como un derecho del acusado, sino como un requisito indispensable para preservar la integridad del propio Estado de Derecho y evitar que las “soluciones” punitivas sean utilizadas para fines autoritarios y, por lo tanto, deslegitimados a largo plazo. La condena definitiva de la cúpula senderista reafirmó que el terrorismo debe ser enfrentado y castigado, pero siempre bajo el marco irrenunciable de la legalidad constitucional.

- Referencias

Amnistía Internacional. (1996). La legalización de la impunidad: Las leyes de amnistía en el Perú.

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (s.f.). Conclusiones: Las dimensiones y responsabilidades del conflicto. Recuperado de https://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (2021, 12 de septiembre). 12 de setiembre: Captura de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Plataforma del Estado Peruano.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Sentencia sobre el Caso de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso y otros (Exp. 667-03).

Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP). (s.f.). El valor democrático de una sentencia argumentada: A propósito del proceso judicial contra Abimael Guzmán y la dirigencia senderista. Recuperado de https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/el%20valor%20democratico%20de%20una%20sentencia%20argumentada.pdf

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). (s.f.). Abimael Guzmán. Recuperado de https://lum.cultura.pe/cdi/palabra-clave/abimael-guzman

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). (s.f.). Abimael Guzmán encarcelado. Recuperado de https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/abimael-guzman-encarcelado

Municipalidad Distrital de Miraflores. (s.f.). Miraflores recordó acción valerosa de civiles y militares que permitió, hace 33 años, la captura de Abimael Guzmán. Recuperado de https://www.miraflores.gob.pe/miraflores-recordo-accion-valerosa-de-civiles-y-militares-que-permitio-hace-33-anos-la-captura-de-abimael-guzman/

Municipalidad Distrital de Mórrope. (2023, 12 de septiembre). Captura de Abimael Guzmán. Plataforma del Estado Peruano.

Sala Penal Nacional. (2008, 16 de junio). Sentencia contra Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso y otros. Recuperado de https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20080616_33.pdf

No hay comentarios