El legado imperecedero de Barrios altos y la Cantuta (1991-1992): Leyes de amnistía y la autoría mediata

Escrito por Eva María Gonzales, comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Resumen:

Los casos de Barrios Altos y La Cantuta recuerdan las profundas heridas sufridas por las víctimas y sus familias, producto de un sistema desesperado por mostrar resultados inmediatos que, lejos de ser eficaces, se tradujeron en violaciones planificadas desde el propio Estado. Un Estado que debía proteger y reparar, pero que convirtió a sus ciudadanos en el blanco de su inhumanidad. Estos delitos fueron encubiertos, tolerados e incluso legalizados mediante leyes de amnistía que perdonaron lo imperdonable, no solo para salvaguardar a los autores materiales, sino también a las autoridades que permitieron y celebraron las matanzas, bajo la falsa premisa de que así se erradicaban los males que aquejaban al país.

Palabras clave: Barrios Altos| La Cantuta | Destacamento Colina | Crímenes de lesa humanidad | Autoría mediata | Leyes de Amnistía | Impunidad estatal | Fujimori | Montesinos |Fuero militar.

- Contexto de terrorismo de estado y la estructura clandestina (1990-1992)

La masacre de Barrios Altos (1991) y el secuestro y posterior asesinato de La Cantuta (1992) no pueden ser comprendidos plenamente sin el análisis detallado del contexto de conflicto armado interno y la arquitectura clandestina de poder que se consolidó en el Perú a inicios de la década de 1990. El gobierno de Alberto Fujimori estructuró una política de contrainsurgencia que, si bien buscaba la pacificación del país, derivó en la comisión sistemática de graves violaciones de derechos humanos, tipificadas posteriormente como crímenes de lesa humanidad. Una autorización al ataque a civiles, atropello de cualquier garantía judicial y criminalización que se legalizó en leyes como el Decreto 25475.

El CANI y la consolidación del Poder Fujimori-Montesinos

Durante el conflicto interno armado, Perú experimentó una trágica dimensión de violencia, con un saldo que superó los 23,000 casos de personas fallecidas y “desaparecidas”, además de un aproximado de medio millón de desplazados forzados. Las víctimas de esta violencia, ejercida tanto por el Estado como por grupos armados de oposición, no fueron aleatorias. Los datos indican un patrón de vulnerabilidad, desprotección y poca o nula presencia estatal: el 79% de las víctimas pertenecían a sectores rurales, y el 56% eran campesinos. De manera crucial, el 75% hablaba quechua u otras lenguas nativas, y el 68% tenía un nivel educativo inferior a la secundaria (Amnistía Internacional, 2004). Este perfil demográfico subraya que la violencia estatal selectiva, son víctimas elegidas, materializada posteriormente por estructuras clandestinas, operaba en un marco de discriminación clasista y étnica, concentrando el castigo en los sectores más desprotegidos.

Ante este escenario, la respuesta del Estado bajo el liderazgo de Alberto Fujimori se centró en la centralización del poder y el control absoluto de los aparatos de inteligencia que se había perdido en el interior del país, atentando con corromperla también en la capital. Esta estrategia no solo buscaba la eficacia operativa contra el terrorismo, sino que también sentó las bases para el descontrol institucional y la impunidad ante las medidas inhumanas que se tomaron contra la ciudadanía.

La centralización de la inteligencia: El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el Destacamento Colina

El corazón de la estrategia de control y ejecución extrajudicial fue el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Formalmente, el SIN dependía directamente del Presidente de la República. Sin embargo, su jefe de facto fue Vladimiro Montesinos Torres. Bajo esta dirección, el SIN trascendió sus funciones de recopilación de información para convertirse en el órgano rector de una estrategia estatal clandestina de eliminación.

El control ejercido por el SIN sobre el Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE) fue fundamental, ya que permitió la creación de estructuras operativas paralelas al interior de las fuerzas armadas, garantizando que estas operaran con recursos estatales, pero fuera de la legalidad ordinaria (IDEHPUCP, 2018). Esta consolidación de poder absoluto sobre el aparato de inteligencia por parte de Fujimori y Montesinos es reconocida como la causa eficiente que proporcionó la impunidad necesaria para la existencia y operación sistemática de los escuadrones de la muerte.

El Destacamento Colina, también conocido simplemente como Grupo Colina, fue creado como el brazo ejecutor de esta estrategia. Se formó como un grupo de inteligencia y un “Escuadrón de la muerte” dentro del Ejército del Perú. Su misión fundamental, según la documentación oficial de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, era la eliminación de personas.

El Destacamento Colina operaba con independencia operativa para planear y seleccionar objetivos, aunque funcionalmente dependía del SIN. Esta dependencia del SIN garantizaba una cadena de mando directa que se extendía a través de Montesinos y los altos mandos del ejército hasta el propio Presidente de la República. Este esquema organizativo no era una simple anomalía, sino un aparato estructurado y militarizado cuyo propósito fundamental era llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, lo que la doctrina penal internacional identifica como un “aparato organizado de poder” desvinculado del derecho. La confirmación del aval presidencial sobre estas operaciones se hizo evidente tras la masacre de Barrios Altos: el encausado Fujimori Fujimori concurrió al local del SIN, condecoró y felicitó al personal, y dispuso el pago por los servicios prestados. Este acto no solo es evidencia de conocimiento, sino que demuestra el control absoluto y la garantía institucional de impunidad desde la cúpula, haciendo posible la fungibilidad de los ejecutores, elemento clave de la teoría de la autoría mediata (Expediente Acumulado N.º A.V. 19-2001, 2009).

- Los hechos: Dos crímenes, una misma estrategia

Aunque separados por ocho meses, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta están intrínsecamente ligados por su autoría, su contexto político, su organización sistemática y propósito lo que configura una estrategia unificada de terrorismo de Estado ejecutada por el Grupo Colina.

La Masacre de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991)

El 3 de noviembre de 1991, se perpetró la Masacre de Barrios Altos. Los hechos ocurrieron en el Jirón Huanta No. 840, en Lima, durante una reunión social, una “pollada,” organizada por los moradores del lugar (CVR, 2003). Ese día se encontraron dos polladas en el domicilio encontrado en jirón Huanta No. 840 desde la playa “La Tiza”. La operación pretendía capturar a miembros del partido de Sendero Luminosos en estos encuentros, a esta estrategia se le llamó “Plan de Operaciones Ambulante”, puesto que se reportó la presencia de vendedores informales que estarían vinculados a esta organización.

Aproximadamente a las diez de la noche, miembros armados, encapuchados e identificados posteriormente como integrantes del Grupo Colina, ingresaron al recinto y procedieron a disparar indiscriminadamente contra los asistentes. El saldo fue de 15 civiles asesinados y 4 personas heridas que sobrevivieron al ataque. Uno que se basó en sospechas más que en hechos. Según un colaborador eficaz que narra:

Abadía informó que se iban a reunir mandos senderistas para recolectar dinero, en ese momento Martín Rivas dio la orden de ingresar y los dos carros avanzan hacia el lugar y sacan el armamento de una bolsa y lo tiran al callejón del patio, todos bajaron quedándose los choferes en el vehículo mientras que Coral y el declarante se colocaron en la puerta del callejón como contención para que nadie ingrese, el personal que bajó cogió su armamento e ingresó a la reunión, allí alcanzó a escuchar que le preguntan a “Abadía” quienes son(…) lo que si escucho fue responder a “Abadía” decir “todos son” (CVR, 2003).

La ferocidad del ataque fue tal que las investigaciones policiales encontraron 130 casquillos de bala en el lugar. El modus operandi reveló planificación: previamente, un agente identificado como “Abadía” había ingresado a la quinta con la finalidad de reconocer si en la reunión se encontraban supuestos partidarios de Sendero Luminoso. Fue una masacre que no impidió al grupo Colina continuar con su día, incluso tras matar a un niño:

…salen todos menos Yarlequé que se quedó por lo que el declarante ingresó a sacarlo y en ese momento salió un niño a auxiliar a su padre que ya estaba en el suelo herido y es cuando Yarlequé le dispara al niño … al llegar empiezan a increparse mientras celebran el cumpleaños de Martín Rivas que estaba siendo preparado por otra parte del “Destacamento Colina”, increpándole a Yarlequé por haber matado al niño y advirtiendo Martín Rivas que se iban a la vía de los hechos, Yarlequé dijo: el jefe ha dicho que no queden huellas (CVR, 2003).

La masacre, aunque basada en una presunción de actividad subversiva, resultó en una ejecución indiscriminada y desproporcionada (CIDH, 2001). Conmocionó a todo el país, ese 1991 la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República citó a los ex Ministros del Interior y de Defensa, Generales Juan Briones Dávila y Víctor Malca Villanueva. Quienes negaron cualquier participación del ejército y señalaron a SL, MRTA y organizaciones ajenas a los antes mencionados como los responsables. Sin embargo, el Exsenador Javier Diez Canseco presentó notas de inteligencia militar que vincularon al SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) con la masacre de Barrios Altos. Estas dejaron claro que el domicilio donde ocurrieron los hechos estaba vigilado y que estaba en seguimiento por un agente. Un sobreviviente, Alfonso Rodas Alvitres, de los hechos recuerda las palabras de los oficiales:

… Comenzaron a proferir palabras como…miserables terroristas, ahora van a ver y otras cosas más que no deseo hablar por respeto, porque no tengo costumbre. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo porque así lo ordenaron… Saltó otro señor que dijo: yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo. A él lo acribillaron a balazos. Le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Pasaron al lado derecho que había un cuarto dónde atendían este…dos chicas. Fueron y lo remataron, a balazos y volvieron contra nosotros cuando estábamos en el suelo. Y empezó la matanza. O sea, ráfagas. (CVR, 2003).

Ante estas graves violaciones de Derechos humanos, el Congreso de la República señaló que los informes eran insatisfactorios, exigiendo nueva comparecencia. Los ministros que presentaron los informes fueron llamados de nuevo en noviembre de 1991, al igual que el general Briones Dávila que negó la existencia del Plan Ambulante apoyándose en informes de DICORTE y las FFAA. Contrario a sus afirmaciones, se detuvieron a tres agentes del SIN en la Plaza Italia que estaba cerca a Barrios Altos, estos admitieron pertenecer a la Brigada Especial de Detectives que hacían seguimiento a presuntos terroristas. Es debido a todas las inconsistencias que el Senado formó una Comisión Investigadora, pero el autogolpe de 1992 por Alberto Fujimori al disolver el congreso también hizo que se perdieran las investigaciones, a la vez de que Pablo Livia Torres que investigaba el caso fuera destituido. El nuevo Congreso Constituyente Democrático, nunca reabrió el caso y dejó el crimen en la impunidad (CVR, 2003).

El secuestro y asesinato de La Cantuta (18 de julio de 1992)

El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina ejecutó un segundo crimen de alta notoriedad. Las víctimas fueron 9 estudiantes y 1 profesor. El motivo de esto no fue un delito, fue una falsa acusación de supuestos vínculos con el SL. Desconfianza que nace a partir de que la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) habrían tenido células de SL años atrás, lo cual llevó a la desconfianza del Estado a estas instituciones. Los agentes del Grupo Colina entraron a la universidad de madrugada. Simularon un enfrentamiento y desaparecieron a estos estudiantes bajo esta sospecha infundada, el profesor era un docente muy querido que denunciaba los abusos del ejército y defendía a sus estudiantes frente a acusaciones arbitrarias de las FFAA (CVR, 2003).

Este acto fue perpetrado como una presunta represalia a atentados atribuidos a Sendero Luminoso. A diferencia de Barrios Altos, que fue una masacre indiscriminada, La Cantuta fue una eliminación quirúrgica de figuras académicas y estudiantiles. El crimen implicó el secuestro de las víctimas y su posterior desaparición forzada. La fiscalía encontró, tiempo después, fosas clandestinas con los restos calcinados de algunas de ellas. La inclusión del delito de Desaparición forzada en este caso es un elemento jurídico crucial. Al ser un delito continuado y una violación múltiple de derechos de acuerdo con la CADH (1978), la Desaparición forzada refuerza la tipificación como crimen de Lesa Humanidad y complica legalmente cualquier intento futuro de lograr la impunidad por prescripción. Los siguientes hechos se encuentran en el informe final de la CVR.

Es en 1993 que se inician las diligencias de búsqueda de los cuerpos, gracias a la publicación de un informe que había llegado a la revista “Sí”, que señalaba donde se encontrarían los cadáveres. Supuestamente estarían en la quebrada de Chavilca, distrito de Cieneguilla. Se le solicitó a la 16° Fiscalia Provincial Penal de Lima que inicie una diligencia de investigación, hallando en el lugar señalado los restos y tejidos, calcinados y seccionados de las víctimas, junto a dos llaveros. La dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) se encamino en exculpar de responsabilidad criminal al Destacamento Colina. Acusando a Sendero luminoso de intervenir en el hallazgo para desprestigiar el trabajo del Estado. De modo que la DINCOTE acusó a senderistas de ser autores del informe que llegó a “Sí”, Juan Mallea Tomailla fue presentado en televisión como quien habría hecho el mapa donde estaban los cuerpos. Esto porque la letra de Mallea se parecía a la del mapa. Luego se descubrió que los restos habían sido trasladados a la fosa luego de quemarlos. Las llaves encontradas coincidieron con armarios de dos estudiantes, la puerta de un dirigente estudiantil y la puerta de la casa de uno de los desaparecidos (CVR, 2003).

El 27 de agosto la fiscalía concluyó que los cuerpos hallados en Cieneguilla habían sido enterrados dos veces. Los restos estaban en un avanzado estado de putrefacción cuando fueron calcinados con kerosene y gasolina. Lo hallado correspondería a 5 personas, 2 mujeres de entre 20 y 25 años, y 3 hombres entre los 25, 30, 40 y 45 años. Las muertes habrían transcurrido entre los 3 y 12 meses anteriores. El Comercio en este tiempo informó que un dentista en Lamas había atendido a una de las desaparecidas, es gracias al molde de su dentadura que se le logra identificar (CVR, 2003; CIDH, 2006).

Poco tiempo después, en noviembre de 1993 la Revista “Sí” proporcionó mayores indicios del lugar de entierro de los estudiantes y un profesor por fuentes anónimas. Estas señalaron que la madrugada del 18 de julio, 10 cadáveres fueron enterrados en la autopista Ramiro Prialé en Huachipa. Lugar que la PNP usaba como campo de tiro. Estos cuerpos fueron exhumados y llevados a Cieneguilla, lugar del entierro secundario. Por ello la fiscalía inicia la búsqueda en Huachipa. Fuentes periodísticas apoyaron a ubicar las fosas comunes donde estaban restos de cadáveres y objetos personales de las víctimas. Fuentes periodísticas manifestaron que fueron enterrador por cal para acelerar la descomposición.

De las denuncias y la respuesta del Estado

En un principio, la revista “Sí” denunció los hechos, señalando como responsables tanto del caso Barrios Altos como del de La Cantuta a los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Ante ello, los exministros de Defensa e Interior, generales EP Víctor Malca y Juan Briones, así como el jefe del SIN, Julio Salazar, interpusieron una contradenuncia contra Ricardo Uceda, director de la revista, por el delito contra la administración de justicia. Periodistas como Cecilia Valenzuela y el editor de la revista “Caretas”, Enrique Zileri, respaldaron estas denuncias, motivo por el cual ambos fueron amenazados de muerte.

El congresista Henry Pease García informó, el 2 de abril de 1993, que había encontrado un documento elaborado por el COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes), en el que se denunciaba la muerte de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta. El general Rodolfo Robles confirmó esta información ese mismo año, acusando a los altos mandos militares de haber autorizado los crímenes.

Como resultado, el Congreso aprobó la creación de la Comisión Especial de Investigación para el caso “La Cantuta”, e inició las entrevistas con los oficiales mencionados en el documento del COMACA, entre ellos Vladimiro Montesinos. Nicolás Hermoza Ríos no asistió a la convocatoria del Congreso, pero ordenó abrir una investigación contra quienes resultaran responsables de la muerte de los jóvenes de La Cantuta.

El objetivo de los altos mandos era argumentar la improcedencia de las investigaciones parlamentarias, alegando que se encontraban fuera de su jurisdicción y que debían tramitarse en el fuero común. Posteriormente, el Consejo Supremo de Justicia Militar justificó la inasistencia de los acusados señalando que ya existía una instrucción abierta. Además, solicitó investigar el documento del COMACA, sosteniendo que formaba parte de una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas (CVR, 2003).

Frente a estos intentos de obstaculizar el proceso judicial, la denuncia pública del general Rodolfo Robles Espinoza, en mayo de 1993, fue crucial para impulsar el caso. Robles atribuyó la autoría de los crímenes a un destacamento del Ejército, con conocimiento directo de Vladimiro Montesinos y del entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, tanto en los casos de Barrios Altos como en el de La Cantuta (CVR, 2003).

El entonces presidente Alberto Fujimori respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas y a Montesinos, declarando su inocencia. De este modo, el Congreso de la República, dominado por el partido Cambio 90, impidió que el Destacamento Colina fuera investigado. Sin embargo, la Comisión Investigadora del Congreso publicó dos informes que confirmaron la participación militar, recomendaron que el caso fuera llevado por el fuero común y solicitaron la destitución de Hermoza Ríos por encubrir estos delitos. El Congreso, no obstante, respaldó la investigación en los tribunales militares, los cuales informaron posteriormente que los oficiales responsables cumplían detención en un establecimiento penal no revelado (CVR, 2003).

La valentía de esta denuncia, en un contexto de represión y censura, marcó el primer paso hacia el desmantelamiento de la red de encubrimiento (CIDH, 2006).

III. El bloqueo judicial y la CIDH

La ruta hacia la justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta fue inicialmente bloqueada por el propio Estado peruano, forzando la intervención del sistema interamericano de derechos humanos (Corte IDH), cuya jurisprudencia resultó determinante para el desarrollo posterior de los juicios nacionales.

La estrategia de impunidad: el fuero militar y las Leyes de amnistía

Una de las primeras muestras de impunidad se evidenció en las amenazas y en el caso omiso de las denuncias realizadas por los periodistas Ricardo Uceda, Cecilia Valenzuela y Enrique Zileri (1992–1993), quienes eran opositores al gobierno de Alberto Fujimori. Incluso Uceda fue víctima de persecución debido a una investigación policial ordenada por el ministro de Defensa Víctor Malca.

Aunque hubo condenas, estas fueron inconstitucionales, dado que se evitó que tanto el Ministerio Público como el fuero común investigaran con diligencia los casos. Este último inició un proceso por el caso Barrios Altos de manera secreta, pero solo se interrogó a los implicados sin detenerlos, y unos meses después el caso se archivó sin investigaciones adicionales.

En 1994 se aprobó la “Ley Cantuta” (Ley N.º 26291), que favoreció al fuero militar, pues redujo el número de votos necesarios en la Corte Suprema para resolver conflictos de competencia. Con esta norma, se dispuso que las investigaciones del caso pasaran al fuero militar.

En enero de 1995, exagentes confirmaron que el Destacamento Colina cometió los ataques de Barrios Altos y La Cantuta con conocimiento de los altos mandos. La Fiscalía Penal de Lima denunció a varios militares por este motivo. La jueza Antonia Saquicuray halló pruebas que vinculaban vehículos del Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno con el crimen. Los militares negaron las acusaciones y reclamaron el caso como de su competencia. El fuero militar condenó a seis militares como autores materiales; los altos mandos fueron sancionados solo por negligencia, afirmando que actuaron por cuenta propia. Así se absolvió a Montesinos, Hermoza Ríos y Pérez Documet, concluyendo que los crímenes se cometieron sin autorización (CIDH, 2006). Curiosamente, Alberto Fujimori habría felicitado a los agentes por sus labores.

En 1995, Fujimori aprobó la Ley N.º 26479, que otorgó una amnistía general a militares, policías y civiles procesados o condenados por violaciones de derechos humanos. El artículo 6 de esta norma prohibió que se iniciaran futuras investigaciones sobre estos casos. Aun así, la jueza Saquicuray la declaró inaplicable por ser inconstitucional, invocando el control difuso; sin embargo, su decisión fue revocada, liberando a los oficiales que habían sido condenados junto a otros 51 militares involucrados en casos similares.

La segunda ley de autoamnistía llegó en julio de 1995, denominada “Ley de Barrios Altos” (Ley N.º 26492). Esta prohibió a los jueces revisar la constitucionalidad de la amnistía, ordenando así el archivo definitivo de los casos, la liberación de los pocos condenados y la investigación contra la jueza Saquicuray por desobedecer dicha ley.

La decisión pivotal de la Corte IDH: El Caso Barrios Altos (2001)

Ante el bloqueo judicial interno, los casos de Barrios Altos y, posteriormente, La Cantuta, fueron elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tras la caída del régimen en el año 2000 se reabrieron los casos en el fuero común. Para el 2002, tanto la Fiscalía de Derechos humanos como la DICORTE confirmaron la existencia del Destacamento Colina, la relación con Fujimori, Montesinos, Hermoza Ríos y otros altos mandos. Para el 2003 se comenzaron nuevos juicios que no incluyeron los beneficios de las leyes promulgadas en 1995 y 1994. La Sentencia sobre el Caso Barrios Altos de 2001 es considerada un hito de la justicia transicional peruana y regional.

La Corte IDH determinó que la Ley de Amnistía de 1995 era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que impedía la investigación y sanción de violaciones graves a los derechos humanos. De manera que se iba en contra de la garantía y respeto por los DDHH (Art. 1.1, CADH) y la obligación de las altas partes contratantes de adaptar el derecho interno a los estándares internacionales (Art. 2, CADH). Obligando al Estado peruano a anularla y a reabrir las investigaciones en la jurisdicción ordinaria civil. Esta decisión significó que la soberanía peruana fue corregida por la jurisdicción supranacional, actuando como un mecanismo de supervivencia para la justicia que había sido neutralizada por el propio aparato estatal criminalizado. La sentencia sentó el principio de que ciertas violaciones de derechos humanos son imprescriptibles e inamnistiables.

Posteriormente, en la Sentencia del Caso La Cantuta vs. Perú (2006), la Corte IDH ratificó la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Si bien la sentencia de Barrios Altos de 2001 no usó explícitamente la denominación “crimen de lesa humanidad,” la necesidad de investigar y juzgar los hechos sentó la base para que, en 2012, la Corte IDH, en una Resolución de Cumplimiento, formalizara la calificación de Barrios Altos como crimen de Lesa Humanidad, integrando progresivamente el Derecho Penal Internacional en su jurisprudencia y reforzando la obligación de persecución penal.

El impacto de los casos de Barrios Altos y La Cantuta en la justicia internacional

Los casos Barrios Altos y La Cantuta tuvo un impacto transformador a nivel regional. Ambos casos demostraron que las leyes de amnistía diseñadas para proteger a agentes estatales por violaciones graves no tienen validez legal bajo el derecho internacional. Puesto que son barreras que impiden la tutela y protección efectiva de Derechos humanos, faltando a los artículos 8 y 25 sobre garantías judiciales de la CADH. Esto garantizó que las amnistías dejaran de ser instrumentos efectivos de impunidad en Perú y sentó un estándar regional que ha sido utilizado por otros países para combatir la impunidad estructural. Es por este tipo de casos que la CIDH tiene una postura muy específica frente a estas leyes que impiden el acceso a la justicia y el derecho a la verdad usando como medio la legalización de la impunidad (Sancho, 2007).

La Corte IDH ha mantenido una supervisión activa, ordenando al Estado peruano impedir que futuras leyes de amnistía o prescripción obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas, asegurando que la verdad, la justicia, la memoria y la reparación sigan siendo el centro de las decisiones judiciales. Si se siguen respetando o no en los últimos gobiernos de nuestro país, es una pregunta interesante y simple de responder, tal vez se queden como “simples observaciones” que nuestro gobierno decide ignorar.

- El juicio histórico contra Alberto Fujimori: la responsabilidad penal del alto mando

El juicio y la condena de Alberto Fujimori en 2009 por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta constituyeron un hito jurídico, no solo por la figura del acusado, sino por la innovadora fundamentación dogmática utilizada para establecer su responsabilidad penal a pesar de no ser el ejecutor material de los hechos.

Extradición y acusación formal

Tras su detención en Chile en 2005 y un prolongado proceso de extradición, las autoridades judiciales peruanas pusieron en marcha el proceso penal en la jurisdicción ordinaria. Fujimori fue acusado por su presunta responsabilidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta, imputándosele los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada (ICTJ, 2006). El éxito de la acusación se basó en la recopilación de evidencia sustantiva sobre la existencia del Grupo Colina, su estructura de mando y el conocimiento que el exmandatario habría tenido de sus actividades ilícitas, y el control de este para detener dichas operaciones. Se demostró que Vladimiro Montesinos, como jefe de facto del SIN, y otros altos mandos militares (como Nicolás Hermoza Ríos) tenían pleno conocimiento y participación en la cadena de mando (CIDH, 2006; CIDH, 2001).

La aplicación de la teoría del dominio del hecho: autoría mediata

Para atribuir responsabilidad penal al expresidente, quien operaba desde la cúpula del poder, la Corte Suprema peruana recurrió a la figura de la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, una figura que nace de la doctrina penal alemana como “mittelbare Täterschaft kraft Willenherrschaft in organisatorischen Machtapparaten”. Esta permite juzgar a líderes de estructuras jerárquicas y desvinculadas de los crímenes cometidos de forma que, aunque son los que autoricen o ideen estos actos ilícitos, la autoría inmediata no recae en su persona (Ambos, 2019).

La sentencia de 2009 contra Fujimori, ratificada en apelación, estableció un precedente importante en Latinoamérica al utilizar esta figura para condenar a un jefe de Estado por crímenes de lesa humanidad. La innovación residió en que la Corte superó el obstáculo de probar la orden directa y específica, enfocándose en el dominio del acusado sobre el aparato criminal como un todo.

La Sala Penal Especial y la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema establecieron cinco requisitos clave para aplicar esta modalidad de autoría mediata, proporcionando una base sólida para la atribución de responsabilidad criminal (Ambos, 2019). La condena concluyó que el autor mediato (Fujimori) es aquel que tiene el poder de ordenar y conducir el sistema sobre una voluntad indeterminada, garantizando que el hecho criminal se producirá independientemente de quién sea el ejecutor (Expediente Acumulado N.º A.V. 19-2001, 2009). Esto fue vital, ya que permitió afirmar que tenia control sobre las acciones del grupo colina y la autoridad para darles instrucciones, siendo que sin ellas estas actividades no se darían.

Requisitos de la autoría mediata aplicados en la sentencia Fujimori según el Expediente Acumulado N.º A.V. 19-2001, 2009

| Requisito | Definición jurídica | Aplicación específica al Grupo Colina y Fujimori |

| Organización jerárquica (General) | Existencia de una estructura de poder, militar o civil, que opera en un orden rígido de cumplimiento. | El Grupo Colina funcionaba como un destacamento de inteligencia militar con un sistema de órdenes subordinado al SIN. |

| Poder de mando

(Befehlsgewalt) |

Capacidad del líder (autor mediato) para dominar la acción a través de la cadena jerárquica. | Fujimori conservó el dominio del hecho utilizando la estructura (SIN/Colina). Tenía poder para ordenar y conducir el sistema central. Su aval (condecoración y pagos) post-Barrios Altos lo ratifica. |

| Desvinculación del derecho

(Rechtsgelöstheit) |

La organización opera al margen de la ley, garantizando impunidad a sus ejecutores. | El Grupo Colina fue creado para la ejecución extrajudicial. El intento de legalizar los crímenes mediante la Ley de Amnistía de 1995 demostró que el aparato operaba fuera de la legalidad, pero con impunidad. |

| Fungibilidad de ejecutores

(Fungibilität) |

La intercambiabilidad del autor material. Es decir, la orden se cumpliría independientemente de quién sea el ejecutor. | La elevada disposición al hecho y el automatismo del aparato (Colina). En el que los agentes eran piezas reemplazables, asegurando el resultado criminal. |

| Disposición al hecho

(Tatgeneigtheit) |

La voluntad (o coacción) de los ejecutores de llevar a cabo los crímenes. | La misión misma del Grupo Colina era eliminar personas, lo que evidencia una alta disposición de sus integrantes a cometer los delitos ordenados por la cúpula. |

La aplicación de estos criterios demostró que, debido a la condición fungible de los ejecutores y su no relación directa con el acusado, Fujimori conservaba el dominio sobre la organización. Esta estrategia jurídica permitió al Perú juzgar y condenar a un líder de alto nivel por crímenes cometidos sistemáticamente por una estructura de poder jerárquica, estableciendo un estándar innovador y robusto para la persecución de crímenes internacionales en otras jurisdicciones.

- Conclusión y legado para la justicia transicional

Los casos de Barrios Altos y La Cantuta representan el pináculo de la lucha contra la impunidad en Perú y un punto de inflexión en la justicia transicional de América Latina. Su legado trasciende la condena individual, impactando la jurisprudencia, la política y la memoria histórica.

El legado jurídico y la lucha contra la impunidad

Por un lado, la condena del ex-presidente Alberto Fujimori en 2009 fue un hito histórico. La primera vez que la justicia internacional (a través de la influencia de la Corte IDH) impulsó el desarrollo y el avance de procedimientos penales contra un expresidente por violaciones a los derechos humanos. Esta condena contribuyó de modo determinante a la lucha contra la impunidad en Perú y sentó un precedente al condenar a altos jefes militares y civiles vinculados como autores mediatos de graves violaciones.

Por otro lado, el impacto más significativo de la sentencia de Barrios Altos de 2001 fue el principio de que las leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana, dejando una postura firme frente a estos instrumentos de impunidad, que no pueden utilizarse como escudos para proteger a los responsables de violaciones graves. En su momento esto corrigió el intento del Poder Judicial y el fuero militar de encubrir los hechos, garantizando que el camino hacia la justicia se mantuviera abierto.

Si hemos hecho honor a ese legado es una gran pregunta, puesto que la Ley N.º 32419 pretende dejar sin efectos las acusaciones contra las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que ocurrieron entre 1980 y 2000. Siendo el perdón a estos últimos la prueba de que el Estado usó a la población civil para cometer delitos contra DDHH. A su vez, cabe preguntar, ¿Qué es terrorismo para la mencionada ley?, ¿es correcto el periodo que utiliza? ¿realmente el terror se vivió solo hasta los 2000? ¿es un acto terrorista como el atentado contra una institución del Estado menos grave que la violación de una mujer o el genocidio de comunidades enteras? (Peña, 2025). Muchas preguntas que respondieron las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta. La memoria es una de las facultades humanas que permiten al sistema judicial seguir respondiendo correctamente a los retos que la crisis le presenta, sabemos que es inaceptable ¿pero somos conscientes de que aún debemos enfrentarlo y rechazarlo firmemente?

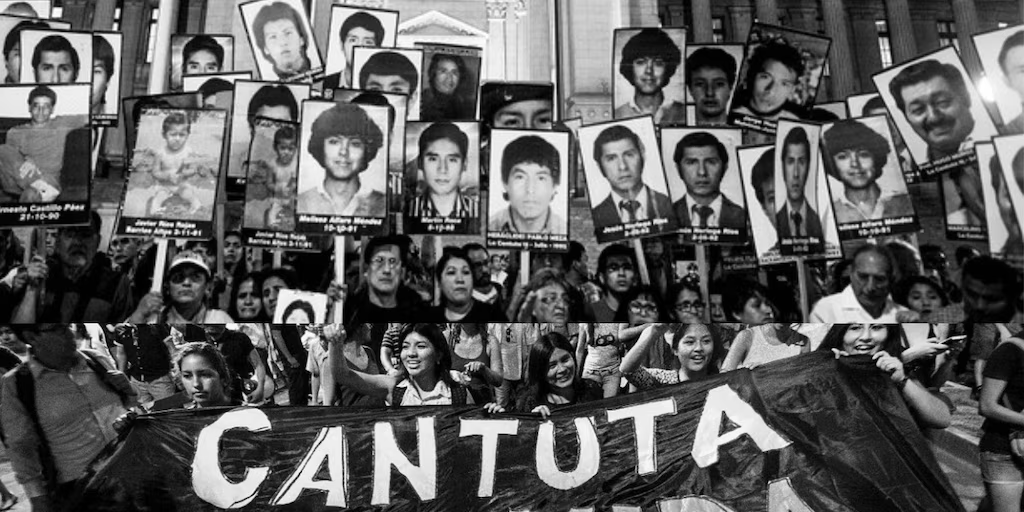

Recordemos a estos hijos, hermanos, padres, colegas, soñadores que cuentan su historia con lo que quedó de sus cuerpos. Honremos a sus familias, que sobreviven a este hecho traumático con el consuelo de que al menos saben dónde velar sus restos.

El presente trabajo y análisis se elabora en memoria de las víctimas del caso Barrios Altos: Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre (38 años), Luis Alberto Díaz Astovilca (29), Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco (31), Luis Antonio León Borja (33), Filomeno León León (30), Máximo León León (39), Lucio Quispe Huanaco (45), Tito Ricardo Ramírez Alberto (30), Teobaldo Ríos Lira (56), Manuel Isaías Ríos Pérez (31), Javier Manuel Ríos Rojas (8), Alejandro Rosales Alejandro (43), Nelly María Rubina Arquiñigo (21), Odar Mender Sifuentes Núñez (23) y Benedicta Yanque Churo (18). Vivamos también en nombre de las víctimas del secuestro y asesinato de La Cantuta el profesor Hugo Muñoz Sánchez (47 años) y 9 estudiantes: Bertila Lozano Torres (21), Dora Oyague Fierro (21), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Armando Richard Amaro Cóndor (25), Robert Édgar Teodoro Espinoza (24), Heráclides Pablo Meza (28), Felipe Flores Chipana (25), Marcelino Rosales Cárdenas (28) y Juan Gabriel Mariños Figueroa (32). Todos ellos secuestrados por miembros del Grupo Colina y posteriormente desaparecidos y asesinados, encontrándose sus restos calcinados en fosas clandestinas

Referencias Bibliográficas

Ambos, K. (2009). El juicio a Fujimori: la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Revista de Derecho Penal y Criminología (3.a época), (2), 291-320.

Amnistía Internacional. (2001). Perú: La lucha contra la impunidad por crímenes del pasado. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr460062001es.pdf

Amnistía Internacional. (2004). Perú: La dimensión del conflicto interno armado y las responsabilidades por los abusos y violaciones a los derechos humanos. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/amr460102004es.pdf

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). (s.f.). Caso Barrios Altos. https://cejil.org/caso/barrios-altos/

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). (2025). Corte Interamericana ordena al Estado peruano impedir que las leyes de Amnistía y Prescripción obstaculicen el acceso a la justicia de víctimas. Recuperado de https://cejil.org/comunicado-de-prensa/corte-interamericana-de-derechos-humanos-ordena-a-peru-no-aplicar-la-ley-de-amnistia/

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). (2024). ¿Cómo construimos nuestra memoria? A propósito de la muerte de Alberto Fujimori. Recuperado de https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/como-construimos-nuestra-memoria-a-proposito-de-la-muerte-de-alberto-fujimori/

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). (2018). Un debate sin resolver: los objetivos políticos del grupo “Colina”. Revista Memoria, (25). https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/un-debate-sin-resolver-los-objetivos-politicos-del-grupo-colina/

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2006). Legado y verdad: La responsabilidad penal de los agentes del Estado. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legado-Verdad-2006-Spanish.pdf

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2008). El Juicio a Fujimori: La acusación Fujimori. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Fujimori-Trial-2008-Spanish.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Especial. (2009). Sentencia. Expediente Acumulado N.º A.V. 19-2001 (Caso Barrios Altos y La Cantuta). Lima, Perú. Recuperado de https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/documento/pdf/SENTENCIA%20FUJIMORI.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo). Serie C No. 70. Recuperado de(https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/documento/pdf/SENTENCIA%20FUJIMORI.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 162. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_173_esp.pdf

Sancho Guevara, M. G. (2007). Leyes de Amnistía: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28160.pdf

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2006). Legado y verdad: La responsabilidad penal de los agentes del Estado. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legado-Verdad-2006-Spanish.pdf

Ambos, K. (2019). El juicio a Fujimori: responsabilidad de un presidente por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud de un aparato de poder organizado. Revista de Derecho Penal y Criminología, (5), 229–272. Recuperado a partir de https://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24628

Peña Jumpa, A. (2025, 9 de septiembre). Contradicciones en la ley de amnistía de 2025 en el Perú. Facultad de Derecho PUCP | Ventana Jurídica. Recuperado de https://facultad-derecho.pucp.edu.pe/ventana-juridica/contradicciones-en-la-ley-de-amnistia-de-2025-en-el-peru/

No hay comentarios